肛門内科について

肛門内科は、肛門やその周辺に生じる症状や疾患の診察を行っています。肛門周辺は皮膚部分と粘膜部分が隣接し、重要な筋肉、血管、神経などが集まる場所で、障害が起こると日常生活に様々な支障を生じます。

肛門内科で扱う主な症状は、痛みやかゆみ、しこり・できもの、出血などがあり、排便に関するお悩みにも対応しています。

疾患では痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)が多いですが、検査を行うと大腸癌や難病指定されている潰瘍性大腸炎・クローン病などが発見されることもあります。

お尻の症状があっても羞恥心などから受診を後回しにしてしまうケースが多いですが、早急に適切な治療が必要な疾患の可能性もありますので、早めにご相談ください。当院では患者様のプライバシーにきめ細かく配慮した診療を行っており、痛みや不快感、居心地の悪さなどを最小限に抑えた診療を心がけています。

痔

いぼ痔

肛門にいぼ状の痔核という腫れものができる疾患です。肛門の内側部分にできる内痔核と、外側にできる外痔核に分けられます。肛門周辺には静脈叢という毛細血管が集まった部分があり、クッションの役割を担っています。過度ないきみなどによって静脈叢がうっ血を起こして生じます。

内痔核

肛門と直腸の境目には歯状線という部分があり、内痔核はその内側の粘膜部分にできます。排便時の出血や痔核の脱出が主な症状です。内痔核ができる粘膜には知覚神経がなく、痛みを生じることはほとんどありませんが、硬い便が通過する際に強く擦れて出血することがあり、便器が一面赤く見えるほど出血することもあります。また、最初のうちは脱出しても自然に戻りますが、進行すると指で押さないと戻らなくなり、最終的には中に戻すことができなくなります。

肛門と直腸の境目には歯状線という部分があり、内痔核はその内側の粘膜部分にできます。排便時の出血や痔核の脱出が主な症状です。内痔核ができる粘膜には知覚神経がなく、痛みを生じることはほとんどありませんが、硬い便が通過する際に強く擦れて出血することがあり、便器が一面赤く見えるほど出血することもあります。また、最初のうちは脱出しても自然に戻りますが、進行すると指で押さないと戻らなくなり、最終的には中に戻すことができなくなります。

内痔核は進行度によって1~4度に分けられます。

進行度(Goligher分類)

- 1度:ふくらみは肛門内にあり、脱出していない状態です。痛みはなく、排便時に出血を起こすこともあります。

- 2度:排便時に痔核の脱出が見られるが、自然と肛門内に戻る状態です。

出血や炎症などにより痛みが起こることもあります。 - 3度:脱出を指で押し込まないと肛門内に戻らない状態です。

- 4度:脱出した痔核を肛門内に戻せない状態です。

脱出してしまった痔核が戻らなくなってしまい、締め付けられている状態を嵌頓といい、強い痛みを伴います。このような時は早急に治療を受けなければいけません。

内痔核は様々な治療法が登場しており、痛みを最小限にした治療が可能になっています。当院では患者様のお話を伺って丁寧に診察・検査し、状態にきめ細かく合わせた治療をご提案しています。

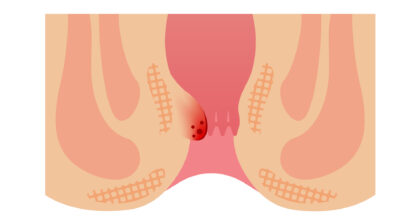

外痔核

外痔核は歯状線の外側、肛門の皮膚側に痔核ができている状態です。知覚神経のある皮膚部分にできますので、強い痛みを起こしやすい傾向があります。特に血液の塊であるぷにぷにとした血豆のような痔核ができる血栓性外痔核を発症すると、重いものを持ち上げるなど力を入れた際に強い痛みを起こします。外痔核はほとんどの場合、薬物療法などの保存的治療で改善します。早期に適切な治療を受けることで、より楽に治せますので、お早めにご相談ください。

外痔核は歯状線の外側、肛門の皮膚側に痔核ができている状態です。知覚神経のある皮膚部分にできますので、強い痛みを起こしやすい傾向があります。特に血液の塊であるぷにぷにとした血豆のような痔核ができる血栓性外痔核を発症すると、重いものを持ち上げるなど力を入れた際に強い痛みを起こします。外痔核はほとんどの場合、薬物療法などの保存的治療で改善します。早期に適切な治療を受けることで、より楽に治せますので、お早めにご相談ください。

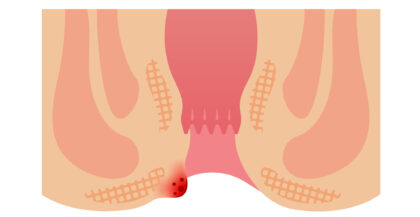

切れ痔

硬く太い便を無理に出す際に肛門の皮膚が切れたり裂けたりした状態です。激しい下痢でも起こることがあります。強い痛みがありますが、比較的早期に痛みは改善し、出血も一般的にはそれほど多くありません。便秘があると切れ痔を再発しやすく、繰り返し切れることで傷が線維化・瘢痕化して肛門が狭窄し、さらに切れやすい状態になります。切れ痔の治療では、便秘の解消を行うことが症状改善や再発防止には不可欠です。傷が深く・大きくなる前であれば保存的療法で治しやすいので、お早めにご相談ください。

硬く太い便を無理に出す際に肛門の皮膚が切れたり裂けたりした状態です。激しい下痢でも起こることがあります。強い痛みがありますが、比較的早期に痛みは改善し、出血も一般的にはそれほど多くありません。便秘があると切れ痔を再発しやすく、繰り返し切れることで傷が線維化・瘢痕化して肛門が狭窄し、さらに切れやすい状態になります。切れ痔の治療では、便秘の解消を行うことが症状改善や再発防止には不可欠です。傷が深く・大きくなる前であれば保存的療法で治しやすいので、お早めにご相談ください。

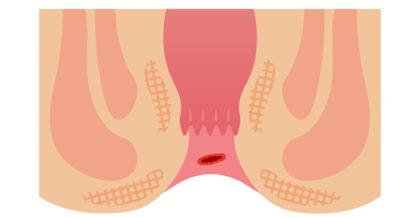

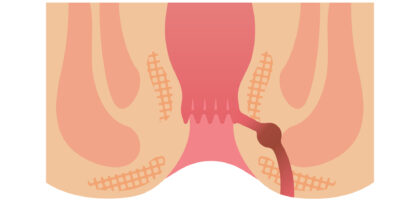

肛門周囲膿瘍・痔ろう

肛門周囲膿瘍とは、歯状線にある肛門陰窩というくぼみに細菌が感染して化膿する疾患です。慢性的な下痢が続いたり、免疫力が低下していると肛門陰窩に細菌が入り込み、肛門周囲膿瘍を発症します。化膿によって生じた膿は出口を求めて肛門周囲の組織にトンネル状の穴を残しながら進み、皮膚につながる瘻管という管ができた状態が痔ろうです。痔ろうを放置してしまうと感染と化膿を繰り返して瘻管が複雑に枝分かれし、肛門機能などに深刻なダメージを残します。

肛門周囲膿瘍とは、歯状線にある肛門陰窩というくぼみに細菌が感染して化膿する疾患です。慢性的な下痢が続いたり、免疫力が低下していると肛門陰窩に細菌が入り込み、肛門周囲膿瘍を発症します。化膿によって生じた膿は出口を求めて肛門周囲の組織にトンネル状の穴を残しながら進み、皮膚につながる瘻管という管ができた状態が痔ろうです。痔ろうを放置してしまうと感染と化膿を繰り返して瘻管が複雑に枝分かれし、肛門機能などに深刻なダメージを残します。

肛門周囲膿瘍や痔ろうは、ズキズキ脈打つような痛み、熱感、発熱などの症状を起こし、高熱になることもあります。瘻管が皮膚まで達すると膿が排出され、こうした症状は軽減します。

肛門周囲膿瘍と診断された場合は、早急に膿を出す必要があります。膿瘍が浅い場合は、局所麻酔によって切開手術を行うことが可能ですが、深い場合は腰椎麻酔が必要となります。また、痔ろうの場合は自然治癒することがないため、手術が必要となります。

当院では、高度な手術が必要な場合は、連携する高度医療機関をご紹介いたします。

肛門内科で行う検査

肛門鏡

肛門鏡を使って直腸肛門内の状態を調べる検査です。肛門や直腸の傷や腫れ、出血、分泌物などの状態を確認します。

大腸カメラ検査

排便時の出血などは大腸疾患などでも生じる症状で、痔だと思って受診して大腸疾患が発見されることもあります。肛門疾患のある方は、一度大腸カメラ検査を受けることを推奨しています。