逆流性食道炎とは

逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道に逆流して、炎症を起こす疾患です。胸やけや吞酸から喉の違和感や咳といった一見関係のないような症状まで、幅広い症状を起こします。成人の10~20%が発症しているとされ、特に中高年に多くみられます。

逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道に逆流して、炎症を起こす疾患です。胸やけや吞酸から喉の違和感や咳といった一見関係のないような症状まで、幅広い症状を起こします。成人の10~20%が発症しているとされ、特に中高年に多くみられます。

逆流性食道炎の症状と原因

逆流性食道炎の症状

以下のような症状が挙げられます。

- 胸やけ

- げっぷ

- みぞおちや胸の痛み

- 口の中がすっぱい

- 喉がつかえる

- 咳

逆流性食道炎の原因

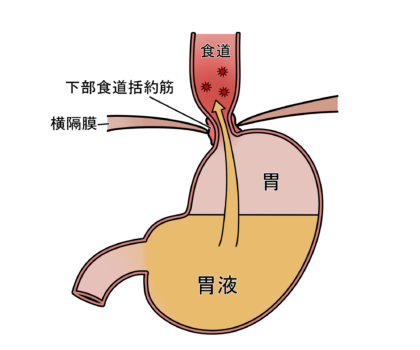

食道と胃の間には、逆流を防ぐ「下部食道括約筋」という筋肉があります。この筋肉が緩んだり、胃酸が多くでたりすると、逆流が起こります。また、消化管の内容物を先に送る蠕動運動機能の低下を起こすと発症しやすくなります。これらは、加齢や普段の生活習慣と関係があります。

逆流性食道炎になりやすい人は?

- 脂っこい食事、たんぱく質の過剰摂取

- アルコールや炭酸飲料のとり過ぎ

- タバコを吸う

- ストレスが多い

- 食べてすぐ横になる

- 食べすぎ、早食い

- 猫背、長時間前かがみの姿勢の仕事

- 腹部を締め付ける服を着る

- 肥満の方

- 服用している薬の副作用に逆流性食道炎がある\

逆流性食道炎の検査

問診で症状の内容やこれまでの経過、既往症や内服している薬、食生活などについて詳しく伺います。必要に応じて胃カメラ検査を行います。

問診で症状の内容やこれまでの経過、既往症や内服している薬、食生活などについて詳しく伺います。必要に応じて胃カメラ検査を行います。

逆流性食道炎の治療

症状を比較的短期間に解消できる薬もありますが、再発を繰り返しやすいため症状が治まってからも治療を続け、生活習慣を改善して再発を防止することが重要になります。

市販薬でも症状の緩和は可能ですが、自己判断をせず消化器内科を受診して治療を行いましょう。

薬物療法

胃酸の分泌を抑制する薬を主に処方します。

カリウムイオン競合型酸ブロッカー(PCAB)/プロトンポンプ阻害薬(PPI)

胃酸の分泌を抑制することで、食道粘膜の炎症を軽減させて症状緩和につなげます。

H2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)

胃酸の分泌を抑制する薬です。同じ成分の市販薬もありますが、医師処方の場合、より高い効果が期待できる薬が使用できます。

消化管運動機能改善薬(ガスモチン・ナウゼリンなど)

消化管の蠕動運動などの機能を改善することで、逆流を防止します。。

制酸薬

胃酸を中和させて炎症や症状を抑制します。効果の持続時間が短く、主に他の薬剤の効果を補助するために処方されます。

粘膜保護薬

食道内の粘膜を保護する薬です。効果の持続時間が短く、主に他の薬剤の効果を補助するために処方されます

生活習慣の改善

腹部を圧迫して腹圧を上げないための姿勢や服装、肥満解消、食事内容の見直しなどは、症状解消に役立つだけでなく再発防止にもつながります。

食生活の見直し

逆流を起こしやすくするタンパク質や脂肪が多いものはできるだけ摂取を控えましょう。食べた後、すぐに横になると逆流しやすいので、就寝直前の食事は避けましょう。胃酸分泌を促進するものは症状悪化や再発につながりますので、甘いもの、酸味の強いもの、香辛料、消化しにくいものをできるだけ控えてください。

アルコール・たばこ・カフェイン

喫煙は逆流性食道炎の進行や再発につながりやすいので、禁煙してください。また、飲酒は胃酸分泌が過剰になり、アルコールの作用で下部食道括約筋もゆるんでしまいますので、できるだけ控えてください。コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインも、胃酸分泌を促す作用がありますので、過剰摂取は控えましょう。

腹圧をかけないように

肥満になると腹圧が上昇して逆流を起こしやすくなりますので、カロリー制限や運動習慣をつけて適正体重まで減量しましょう。また、腹圧は、ウエストを強く締め付ける服装や、猫背などの姿勢でも上昇してしまいますので注意が必要です。就寝時に胸焼け、呑酸、咳などの症状が現れやすい場合にはクッションなどを使って上半身を少し高めにすると症状を起こしにくくなります。